“时间/跌倒了,才有/回不去的童年……”

刚刚结束的一堂童诗写作课上,“跌倒”,是供孩子们选择的创作主题之一。

授课教师唐玲娟,也是这所学校的校长。学校名为“仰天湖实验学校”,地处长沙市天心区,于2021年开学。

此刻,位于书香路790号的校园里,唐玲娟正在批阅孩子们的诗作——标题、姓名、几行小诗,再配上一幅画,就是一页作品。

“多美的一句!”这是属于人类童年的想象。

而阅读,是托举这想象至“九万里”的“扶摇之风”。

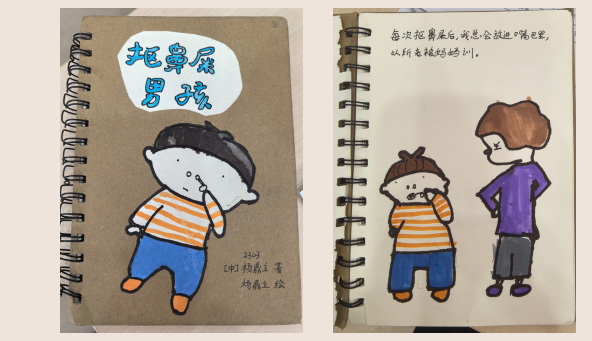

我写了一本书,名叫《抠鼻屎男孩》

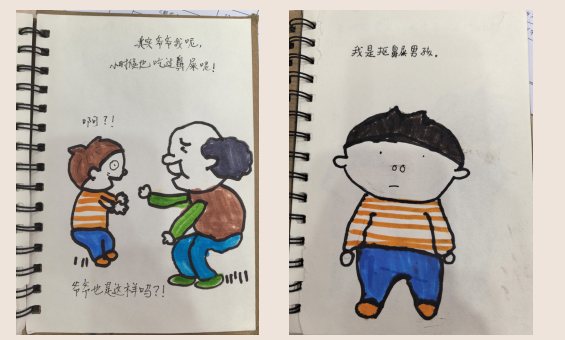

“我写了一本书,名叫《抠鼻屎男孩》。”2303班的小男孩杨鼎立,现下不过二年级,介绍起这本他一年级所著的绘本时,颇有几分得意。

“总共17页,我想的,妈妈写的,然后,我画的图,我填的色。”说话时,他胸前有银光轻晃,是一面小奖牌,其上隐约可见一圈小字:“未来星小作家”。

可不得得意一下?2024年,学校“一本童书的诞生”活动中,全校只有4位小朋友获得了“未来星小作家”称号!

那么,杨鼎立小朋友的这本书,是怎么诞生的呢?

——我在学校的图书馆里,看到了一本书,名叫《尿裤子男孩》,我想写一本同样的书。我的同学里,有不讲卫生抠鼻屎的,那我就写这个!然后,我想起来,我和妈妈在图书馆里还看到过绘本《超级麻烦的身体》,里面有一些对鼻子、鼻涕的描写,也给了我灵感。

正所谓“读书破万卷,下笔如有神”,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”,所以,在杨鼎立的描述之外,老师们还有一些补充。

——晨诵,不可忘。

每天早上的8点到8点20分,校园里书声琅琅:图书馆、教室、花园、操场……稚嫩的诵读声,伴着音乐舞蹈。

“有条‘蚯蚓’真可笑,顺着鼻子上下跑。哧溜一声——出来了,哧溜一声——进去了。不是蚯蚓是鼻涕,掏出手绢快擤掉。不要挂在鼻子上,让人看见多不好。”一年级时,某一个晨间,杨鼎立一定读过它。

除了《有条“蚯蚓”真可笑》,一年级的晨诵目录里,还有38篇作品。到了二年级,目录里便有了40篇作品。三年级、四年级……待到杨鼎立小学毕业,他大概率在这个环节,能诵读到6本《呦呦诵》,共计198篇作品。

“基本都是我们精心选择的、适合不同年龄阶段儿童诵读的诗歌”,语文教研组组长唐玲说,齐诵、独诵、小组诵、配乐诵、联想诵,晨读形式多样,“孩子们在这种诵读中,语感得到了很好的训练”。

——午读,不可少。

每天13点40分到14点,也是按年级,每一年级,都有对应的午读书单。比如,一年级,绘本为主;二年级,桥梁书为主;三四年级,聚焦的是整本书阅读;五六年级则是聚焦单元主题的群文阅读。与晨诵不同之处在于,午读,聚焦的是整本书阅读。

“哎,我为什么总爱抠鼻屎呢?”面对“我”的疑惑,“爷爷”回答:“没关系,没关系,不就是那么一点点嘛!我小时候也爱抠鼻屎。现在有时也爱抠呢!”

一年级午读计划中,有一本绘本《爷爷一定有办法》。与绘本里的“我”一样,杨鼎立心中的“我”,遇到疑惑,想到的也是问“爷爷”。

到了四年级,“杨鼎立们”的识字量、理解力都大大提升,这时的午读,就会和课外阅读结合在一起。那些被列入午读计划的书籍,最少的有1万字;最多的,如《猎人笔记》,字数超过了33万。如果,杨鼎立能够在小学六年里,把列入计划的每一本书都读完,他的阅读量,至少能达到1000万字。

这可是一件了不起的事。要知道,语文新课标对小学生课外阅读总量的规定,是不少于145万字。二者之间,差距是855万字。

真的能做到?

“这应该是我们的一个育人目标。”比起关注孩子们最终达成的阅读量,唐玲娟更关注孩子的阅读兴趣和阅读深度。至于目标达成情况,据学校了解,每一年级,大部分孩子能够完成书目中所有书册的阅读,一部分孩子的阅读量,虽未达到学校的目标,但也远超新课标的规定目标。

怎样让孩子有阅读的兴趣与动力,一直是校园阅读面临的最大难题。多年从教经历告诉唐玲娟,没有任何力量可以强迫儿童阅读那些他们不想读的书。儿童自有天性,他们崇尚趣味,“不做任何没有乐趣的事情”,真正的阅读,一定要基于他们内心的喜欢。所以,学校会充分尊重学生的生活经验、理解能力等,从不同年龄阶段学生的阅读兴趣入手,选择最优秀的童书作品,最有趣的阅读方式,提升学生对于阅读的兴趣与动力。如此,才能让阅读在校园里不断产生正向反馈。

当然,阅读动力激活,在这所学校,远不止于此。

1位荐书人与4.01万册馆藏图书

2012年,唐玲娟担任天心区湘府英才小学教研室主任。从那时起,学校的图书配置,就成了她的一项重要工作。延续十数年,从教研室主任到校长,她工作的学校及岗位,换了又换,但自己挑选、确定图书配置清单的坚持,始终都在。某书店经理曾说,从事学校图书采购20余年,她从没看到过哪位校长像唐玲娟这样挑选书单。

以仰天湖实验学校的清单为例。

唐玲娟婉拒了供货商提供的书目,基于自己20余年的阅读积累,形成一张涉及4.01万册图书(25本/人)的配置清单——全校95名教师,花费近一个月时间,收集、整理每一册书的书名、作者、出版社、定价、IS编码等信息——交由新华书店采购。

常常,有些书,因为刚刚上市,供货商一时采购不到,唐玲娟便会抽出两三天时间,赶往附近的新华书店,穿梭于一层层书架间,现场选书。

“清单里的书,我大多都读过。”

出版业的高速发展,带来了童书出版数量、种类等的丰富。“但不是每一本称为童书的书本,都是真的好童书”,唐玲娟坦言,一方面,她需要花费大量时间和精力,去选择真正的好童书,另一方面,为确保馆配图书均为正版,学校会选择从省、市新华书店等正规渠道采购图书。

“教师荐书,一定要自己先读过才行。”大概是从2004年开始,唐玲娟的每一个周末,常常会留些时间去书店,看书或是买书;有了微信后,她会关注国内主流童书出版社公众号,了解他们的出版动向,更新自己对童书的认知与审美,然后更新学校的现有图书——作为选书人,一定要有海量阅读为支撑,这是底气。

更重要的,是理念。

“懂你的人,会用你需要的方式爱你。”只有懂得儿童,站在儿童的立场选书,才能为儿童选出他们爱读的书。阅读与儿童心理学相关的书籍,有助于教师了解儿童;而阅读童书,在天真里发现童趣,更是教师读懂儿童、走进儿童内心、形成情感共鸣的上佳路径——作为选书人,一定要建立基于儿童审美的选择标准,这是前提。

“基于此,学校选书的标准,主要从这三个维度考量。”

第一维度,聚焦经典。那些在时光里沉淀下来的、优秀儿童文学作家的作品,是一定要入选的。第二维度,聚焦儿童生活。选择儿童生活的真实问题或相关主题的童书,比如胆小内向、情绪暴躁、挑食等同类问题,或亲子、友情、自然等同类主题,学校会将适合的书分类集结形成书单。第三维度,聚焦学科。基于学科,形成分单元、分主题的阅读清单,比如《蚯蚓的日记》系列丛书,对应的是科学课中有关动物的探索;比如语文学科,以季节为主题的单元,就会有相应书单,书单里涉及同一作家的其他作品、与作家同时代的其他作家同一主题的作品、以及国外作家同一主题的作品。

这些年的读书、选书,为唐玲娟积淀下数万册的阅读量。哪些是好的作者,他们各自出版了什么书,每本书适合什么年龄、怎样性格的孩子来读,在唐玲娟的心里,已经形成了一张巨大的图谱。

在她的认知里,小学阶段的阅读,是在为个体的终身阅读奠基,地基越宽、越牢,未来的发展就越稳固。所以,学校应尽可能地引导孩子广泛涉猎不同维度、不同领域、不同作家的书籍,让他们在丰富、宽广的阅读中,找到真正的热爱。

唯有热爱,能续源源动力,可抵岁月漫长。

由语言的美,抵达阅读的深

“春风十里”,仰天湖实验学校的校园一景,也常是美术课的户外写生所在。

圆环形的廊架之上,是绿色藤蔓植物,正随微风轻摇;绿影婆娑中,有色彩斑斓的张张卡片,迎风跳跃。

“我说:‘诗是大海的眼泪。’姐姐说:‘诗是花朵的歌声。’妈妈说:‘诗是面包的香气。’”——8岁的付雅墨,在卡片上写了一首《什么是诗》,并为它配了一幅画:雪人、铁铲和桶、光枝丫的树,以及飞扬的朵朵雪花。

诗配画,类似的卡片,有很多。

美术老师陈昱说,有些,是看了孩子们写的诗,脑海里便有了画面,“我就指导他们画出来”;有些,则是孩子们先画出来,再根据画面写成童诗。

对小学生来说,纯文字的书,他们不一定爱读。但,当一页书里有了插图,就能生成联想,这种图文结合的巧妙在于,它既能提升孩子的阅读兴趣,更有助于提升他们对语言美的感悟力,并由此完成对情感、意境等的审美鉴赏。更进一步的,在图文结合的审美体验中,小学生将逐渐形成正确的审美意识、健康向上的审美情趣与鉴赏品位,并逐步掌握表现美、创造美的方法。

“审美鉴赏与创造”,是新课标中语文学科的四大核心素养之一。但如何在语文教学中贯穿美育教育,一直是一个难题。

“智慧美育,是我们学校的特色。语言美学,是其中的基础课程。”在天心区仰天湖教育集团总校长、仰天湖实验学校党支部书记刘菲菲看来,让阅读成为实施美育的载体,以语言美学破解这一难题,可以成为学校的一种探索。

语言有节奏起伏、音律高低、抑扬顿挫,与美育的重要载体音乐相类,所以,晨诵、午读,在很多中小学校都是常态;人们借助语言的描述,可以画出颜色、形状、物件等,与美育的另一个重要载体美术相类。只是,这个支架该如何应用在语文教学中,才会更有助于用语言提升孩子对美的感受力呢?

语文教师张泽佳,为我们说了一堂课。

《四季之美》出自五年级上册,其所在的单元教学目标里,有一项是“体会动静结合”。当被问及“文章采用了怎样的描写方法”时,孩子们都能答对,但“当我追问,动静结合的好处在哪里”时,他们大概率答不出来。

常态化课堂里,教师会选择让学生找出文中静态、动态描写的句子,然后去掉静态句,如“秋天最美是黄昏。夕阳斜照西山时”,只保留动态句,如“动人的是点点归鸦急匆匆地朝窠里飞去”,让孩子们反复读、对比读,再说明原文好在哪。

“我也试过,但即便是读了很多遍,孩子还是说不出来。”

美术课的临摹写生,在这儿跨学科用一次?

将文章看成一幅画,将其中动态句描述的场面画出来,于是,画面上有了大雁、萤火虫、归鸦。

“同学们,你们觉得这幅画,老师画得怎样?”鼓掌的学生寥寥。

“虽然它们在动,但动得有点呆板,总感觉缺了点什么。”孩子们的感觉相似。

“那我们回到原文,读一读静态句,想一想画里还能添些什么?”

要画一座山!要有一轮掉在山中间的夕阳!还要再加一缕缥缈的烟!照着孩子们的指导,“我画得怎么样?”

掌声哗哗,孩子们感悟到了语言的美——有了静态描写,鸟儿才会更灵动;动静结合的描写中,静是背景,动是主角;并经此抵达了阅读的深——体验到文学审美中的情感与意境之美。

唐僧师徒四人,你选谁当班主任

依旧是五年级。

某班,一场关于《西游记》的问题探究,正在进行。这一次,探究的问题是:唐僧师徒四人,你选谁当班主任、谁当班长,请说明理由,并用书中实例佐证。

有10来位同学喜欢画画,他们的探究,以绘制《西游记》通关卡的形式呈现——分组后,各自画出通关卡;由全班同学投票,选出画得最好的组;该组长汇报绘制理由,并阐述各场景分别源于书中哪一章节,以及它们在所绘通关卡中存在的意义。

“以上属于学校阅读课程体系中的探究课程”,唐玲作为语文教研组长,全程参与了体系构建。该体系包含基础课程、拓展课程、探究课程,沿袭的是当下学校课程建设的基本逻辑。

虽逻辑相同,但若目标有别,那么在课程的具体实施中,会呈现差异。

阅读动力激活的深度研究,是仰天湖实验学校的目标。基于此,学校设计了四阶递进式阅读动力驱动模式,即兴趣引领、审美浸润、创意转化、评价赋能。

试以拓展课程中的定格动画剧本课,来说明这一模式。

缘起,是每班每周一到两节的图书馆阅读课。每逢此课,全班学生就会走进图书馆,安静读书,带班教师覆盖全学科,每周轮换。常常,会有一个预设的阅读主题,比如,怎样为一种动物创设一个相反的特质——蜗牛爬很快、母鸡飞上天等。孩子们可以围绕此主题,在图书馆里寻找类似作品阅读,完成创作前的积累。

接下来,我们回到教室,看一看2105班定格动画剧《仓颉造字》的制作全过程——

语文教师带着孩子们写剧本;美术和劳动教师,和孩子们一起制作道具,完成场景搭建;数学课做物料统计;信息课负责后期剪辑;音乐课负责后期配乐……最后,回到语文课,完成后期配音。前前后后,6个环节,覆盖全部13门学科。

“定格动画剧本课上线3年多,全校二到六年级都已经有了作品,共计130多部,每部时长两三分钟。”唐玲说,剧本课跟阅读关系密切,因为创作灵感基本来自孩子们阅读之后产生的联想——背后指向的,是兴趣引领。

正因为有了兴趣,孩子们就会针对同一主题,如一粒种子如何成长,找各种不同故事书去读。因为看到了各种各样不同的种子,后期制作出来的道具、创编的故事,都会更加丰富多彩,而审美浸润、创意转化,也随之自然发生。

如今,这130多部成品,在学校的响当当童年艺术馆,定格动画专区里,可以随时观看,学校的公众号也会及时推送。至此,评价赋能完成。

兴趣与动力缺失,是当前校园阅读面临的最大难题——采访中,多位老师表达了同一观点。所以,学校在阅读课程实施中,始终聚焦的,都是“兴趣与动力生成”。

动画剧本课,如此;整本书阅读导读课,亦如此。

读书名、读封面、读目录、制定阅读计划等,是导读课的常态。以《汤姆索亚历险记》为例,该校的导读课是这样的——从书名、封面里猜想故事内容,从目录中激活深入阅读兴趣,教师再将事先找出来的一段跌宕情节,跟孩子们分享,然后在精彩处戛然而止。“接下来怎样了”——既抓住了儿童的好奇心,还怕他们没有阅读整本书的兴趣和动力?

让AI检索书单,让孩子抚摸书页

在另一场采访中,语文教师李诗婧,以《牧场之国》为范例,讲述AI在语文读写审美能力提升中的使用:数字技术让文本体验更生动、让语言积淀更丰富、让方法指导更清晰……

“但AI无法替代所有”,比如,情感表达;比如,专注力;又比如,思辨力——凡此种种,皆是经由深度阅读才能获取。所以,一定要让孩子读纸质的书,让他们亲手抚摸带墨香的书页。

需得构建一个适合深度阅读的校园生态——

它应当是全景渗透的,主打阅读空间的突破。过道拐角,幸福小画馆里,有孩子们的诗画春天;长长走廊的一侧,本期“好书推荐”是《神奇的校车》;三楼楼梯口,“我的故事盒子”里,可以逛“冬天的公园”,可以“听听秋的声音”,还可以走一条“美丽的小路”,看“不一样的风景”;“看看图书吧”,别名“图书馆”,一旁墙上,是图文搭配的阅读公约:“一页一页阅读”“放回书架”“保持安静”“认真阅读”“爱护图书”。

它应当有利于阅读交流的愉悦发生。所以,每一次作家见面会之前,孩子们会用一个月的时间,读这位作家的书,“只有书读好了,这位作家才会来”,“只有书读好了,才能和作家聊书里面的内容”。

它应当让阅读本身,成为对阅读最好的评价。校园里,随处可见孩子们的阅读成果:或是一篇仿作,或是一段读书心得,或是一张阅读明星海报,又或者,是一次童书推荐展、一场戏剧展演、一位书香少年说。

…………

采访的后半程,10多位读书小明星,与我围坐一处,聊他们的校园阅读生活。

1902班的张东锐,最近爱看《如果历史是一群喵》《广东寻宝记》《上海寻宝记》,班级图书角里40多本书,“已经看了快30本”。“看书让我变得很会写作文”,读了老师推荐的《苏东坡传》,以前过中秋节只会想月饼好甜、写月亮好大好圆的他,现在知道用思乡、团圆、望月许愿来写“中秋”;“看书让我更有见识”,小时候以为“良药苦口利于病”,是放凉了的药,现在不仅知道了良药是指好药,还知道了后半句“忠言逆耳利于行”;“看书让我变得很会安慰自己”,读了书里的“阿Q精神胜利法”,以前觉得自己的作业很多,课文很难背,看到书里写道,那么多的书、那么长的诗,鲁迅都要读完、背下来,“我背的诗没他长,我的作业也没他的多,我也可以坚持”。

他的同班同学张惜酌,最近在看《明朝那些事儿》,朱元璋给他留下了深刻印象,勇敢、坚强、冷静、执行力强、善于思考,都是他的良好品质。朱元璋白手起家,从贫农到皇帝,一路上打败了很多强劲对手,“这让我明白,人在任何时候都不能放弃希望,要乐观面对生活中的难题,不要自暴自弃”。

四年级的文睿熙,已经读了近200本书;五年级的陈子怡,爱好用手抄报分享自己读过的书;五年级的胡馨允,现下正和爸爸妈妈一道,读着《红楼梦》;四年级的周子茜,自己创作了一首诗歌《夏》……

最后一个问题:一本书和一部手机,摆在面前,你们选什么?

12位小朋友,4人选手机,8人选书。

文睿熙选了手机,理由是,“手机里能查到更多的书,然后我可以再去买这些书来读”。至于为什么不直接用手机看,他说,看买回来的书,更保护眼睛,还可以多看几遍;把自己喜欢的书放在一起,很有纪念意义;看书时,脑海中会产生更多的想象;遇到好看的书,可以和老师、同学分享,和爸爸妈妈一起读……

编辑:李薇薇